20)ハブのメンテナンス期間を空けすぎたため、グリスも流れ、ベアリング周りも潤滑できない状態でハブ全体が劣化していたため、今回はハブ自体を交換することなりました。新調したことでハブ軸の加工が必要になってきます。

リアハブをフレームにセットすると、AMシリーズのフォークエンドは厚みが薄いため、ハブ軸がエンド面より突き出しているのが分かります。このままではクイックリリースを締め付けてもホイールが確実に固定されないため、ホイールが外れてしまう可能性があります。突き出た部分をワッシャーなどで補うのもひとつの方法ですが、それではその場しのぎの作業となってしまうので、切削工具を使って加工します。

5.パーツのオーバーホール

21)ハブ軸の突き出た部分を短く加工するため、 ハブを分解します。

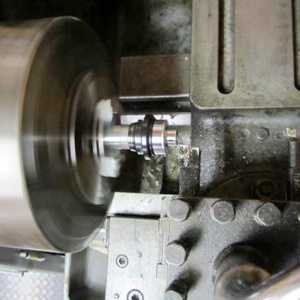

22)ハブ軸を旋盤で加工します。

23)これでフレームエンドの面とハブ軸が面一になりました。

24)ハブ軸とフレームエンドを面一に加工しましたが、クイックリリースを何度も締め込むと、ハブ軸のナット側(ギザギザの面)がフレームエンドに0.数ミリ食い込んでしまうため、ナット側も0.数ミリ削ります。使っていくうちに変化するこのような部分にも気を配ります。

25)スペアホイールも同様にオーバーホールを行います。リムは割れているので交換して、カセットスプロケットも消耗して歯飛びしているので、まるごと交換します。

28)モールトン純正のHOPEフロントハブは、分解して洗浄し、消耗しているシールドベアリングを交換します。

26)ごっそりと汚れが付いているリアハブ。どちらがスペアホイールか分からないほど使い込まれています。こちらのハブも劣化していたので、ハブ自体を交換します。

27)フロントハブもご覧の通り。AMのロゴも消えてしまっています。

29)リアディレイラーの洗浄前。

30)洗浄後。プーリーは交換しますが、それ以外のパーツは注油して全て使います。

31)これだけ汚れがひどいと、ブレーキキャリパーも全分解して洗浄です。

32)左のトレイにあるのが分解洗浄前。右が分解洗浄後。コンパクトでシンプルに見えるブレーキも、分解すると部品点数の多いことがわかります。

33)ブレーキキャリパーのベアリングはかなり小さいので転がっていかないように注意しながらグリスアップ作業を行います。

6.作業前、後

徹底的に分解洗浄して磨いたので新車のように復活しました。100,000km走破もそう遠くないですね。納車時にオーナーが「このMoultonは、毎日の下駄だと思ってまして、私の移動手段は公共機関以外にこのMoultonだけなんです。」と言われていました。京都市内から奥嵯峨の六丁峠を通って亀岡市まで毎日通われてるそうで、 結構な登板なので今更ながらそのルートに驚き、だからモールトンもあんな状態になるんだなとすごく納得しました。また、スペアホイールの交換頻度を尋ねると「途中、山道を通るので結構パンクするんですよ。このホイール(スペアホイール)も、もしもの保険じゃなくて、どちらがスペアホイールか分からないぐらいどちらも使ってるんですよ。パンク修理する時間がもったいなくて、ホイールを担いで走ったほうが早いですし、楽なんですよ。」と言われていました。釣り用具店で見つけられた防水バッグには、前後ホイールの他に、スペアタイヤ2本、スペアチューブ2本がすっぽり収まっていて「いつもはここのスペースにお弁当が入るんです。」とプチ情報まで。「Moultonをこんなになるまで乗ってて、自分の自転車ながら、時おり申し訳なく思うんですが、こんな良い自転車、乗らないと勿体ないですもんね。」と言って、スペアホイールの入ったいつものバッグを担いで店を後にされました。

このように日々の足としてAM-New Seriesを思いっきり使うって素敵ですよね。私もMoultonは使えば使うほどその良さが分かると思っています。

15)リアのフレクシター部分が錆で固着してしまうと、AM-17インチシリーズや、TSRに比べて、取り外すのにとても難儀するので、ひどくなる前に取り外して錆を落としました。この状態では錆びなどの問題もないように見えますが…。

16) 取り外すとやはりうっすらと錆ていたので錆を取り除きました。

17)フレクシターの表面も少し磨いて、フレクシターの位置を確認しながら圧入していきますが、ただ単に圧入するだけではフレクシターの位置によってはフレームのセンターが変わってしまうので慎重に行います。

18)フレクシターを圧入した後、念のためフレームセンターとリアエンドを錠盤で確認します。

19)次にフロントフォークも取り付けて、フォークセンターを点検します。New Seriesのフレーム構造は、17インチシリーズと違って、リアピボット部分にゴムを採用しているのでフレームセンターについての考えも異なります。修正が必要な場合は、「錠盤からフレームを外して→修正もしくは削り→再度錠盤にセットして確認」を行います。少しずつ進めていくので何度もこの作業を繰り返し行って、フレームのオーバーホールが完了します。

4.フレームの組み立て

34)左が作業前。右が作業後。

フレームにここまで泥や砂が付着していると、塗装まで腐食しているのではないかと心配しましたが、洗浄して根気よく磨けば元の綺麗な塗装が出てきたので良かったです。パーツも同じように洗浄して磨くと元通り綺麗になりました。

今回ご紹介している内容はごく一部の作業で、オーバーホールの大半は「洗浄作業」です。

パーツを組み付ける作業よりも、はるかに多くの時間を費やします。

市販されているパーツクリーナーやウエスを使用するクリーニング方法は、あくまでも日常的なメンテナンスですので細部まで汚れを落としきれていません。

自動車エンジンのオーバーホールについても、はじめの作業は分解、そして洗浄です。洗浄が不十分だと各部の摩耗や部品と部品のクリアランス(隙間)も正しく確認できないため、エンジンの診断ができず、オーナーの使用状況も分からないまま、結局は部品を変えてばかりになってしまいます。それは単に部品を交換しているだけでオーバーホールとは言えません。大切な自転車をいつまでもお使いいただくためには定期的なオーバーホールをおすすめします。

(c) 2011 Moku2+4